昨日深夜阿里健康再次聲明回應藥品電子監管碼事件?政府新聞發布會流程

財新記者查詢工商資料及官網信息,中信二十一世紀(中國)科技有限公司和阿里健康信息技術有限公司法人均為王磊、客服電話一致。中信二十一世紀(中國)科技有限公司發布的招聘信息稱,中信二十一世紀(中國)科技有限公司是在聯交所上市的中信二十一世紀在中國的全資子公司。而阿里健康正是中信二十一世紀的控股股東。

過去多年,這類醫藥軟件商是醫療企業接入藥監碼平臺的服務商。阿里向軟件商收取的費用最終被給了醫療行業。一位已經向阿里健康繳費的醫藥軟件企業負責人稱:“阿里人為設置技術障礙,不提供完整的技術文檔和技術支持,挾持醫藥軟件行業,并間接從醫藥零售行業謀利,這個做法還會向藥品生產、流通和批發行業,以及醫院等醫療機構擴展。”

昨日晚間23:25分,針對日前鬧得沸沸揚揚的電子監管碼事件,阿里健康微博發表聲明重申阿里健康只是電子監管碼的技術和運營支持方,電子監管碼的所有權和管理權一直歸所有。

根據中國藥品電子監管網發布的信息,認證制度將持續推廣。值得注意的是,中國藥品電子監管網的技術服務商正是中信二十一世紀(中國)科技有限公司。

2005年,國家食藥總局舉行新聞發布會介紹“藥品電子身份證”監管制度,并要求列入重點藥品的生產、經營企業于2008年10月31日前完成賦碼入網,未使用藥品電子監管碼統一標識的,一律不得銷售。

這意味著,隨著認證推廣,醫療行業要想接入藥監碼平臺必須通過已經獲得認證的醫療軟件企業。而醫療軟件企業并不愿意自己消化獲取“牌照”的費用。

灰色利益鏈條開始浮現,交了認證和年費后,還有咨詢服務費。上述醫藥軟件企業負責人透露,“繳費也并不提供完整的開發資料和技術支持,很多藥店的技術員無法完成平臺對接,我們又要交3萬元左右的‘認證咨詢服務費’。”據介紹,“咨詢費”并非打入阿里的對公賬號,而是打入私人賬號。“我們懷疑是阿里內部員工跟其他公司合作,在外面做的私活。很多企業也交了這個錢。”

在阿里介入之前,藥店電子監管碼已運行多年。上市公司、中信集團旗下中信二十一世紀(下稱中信二十一世紀)有限公司是藥品電子監管碼的具體操作者。

發酵多天的藥品電子監管碼“民告官”事件,引發阿里與多個藥品行業之間的利益爭奪辯論。多家藥品零售企業向財新記者,阿里健康利用對藥品監電子管碼的獨家壟斷運營,以認證費、年費、咨詢費三類名目向醫藥軟件服務商收取不合理費用,而這類費用最終給了醫療行業,尤其是目前被強制要求接入藥監碼的醫藥零售企業。

按照上述兩家醫藥軟件企業負責人提供的收費標準,針對已完成認證的46家企業,阿里方面已收費360萬。

政策壓力之下,越多越多的醫藥軟件企業與阿里方達成協議。根據中國藥品電子監管網發布的信息,完成“安全接入認證”和“多系統接入融合認證”的46家企業中,只有三家在政策發布前取得認證,其他43家則在2015年8月3日至2016年1月15日期間完成認證。

醫藥軟件服務商告訴財新記者阿里健康的收費名目共三種:1萬元的藥品監管碼認證收費;1萬到10.5萬不等的年費;以及咨詢費用3萬。其中,認證收費和年費都進入名為中信二十一世紀(中國)科技有限公司,為強制性收費內容。而咨詢費則進入個人賬號。有零售企業負責人稱咨詢費為阿里健康內部員工和外圍公司合作,并非所有企業需要繳納,費用打入個人賬戶。僅前兩項費用,46家獲得認證的醫藥軟件服務商已經向阿里支付共360萬費用。

阿里健康提高軟件商接入門檻

根據中國藥品電子監管網公布的《系統集成商認證管理制度》的要求,“為確保有實力、有能力、可持續服務的集成商參與電子監管網的相關項目實施,監管網對以上技術標準將采用認證管理方式。通過認證管理的集成商方可參與監管網相應技術標準的服務提供。”

此后,藥品監管碼的覆蓋范圍由原來的藥品生產企業、藥品批發流通企業,擴展到藥品零售企業一層。

醫藥軟件企業費用醫藥全行業

有業內人士分析,目前爭論的電子監管碼問題其實主要集中在兩個方面,一是阿里健康的“懷璧”之罪,雖然阿里健康一直重申其只是技術和運營支持方,也并不是隨時隨地都可調取數據庫中的任何數據。但作為同為醫療產業鏈上的競爭對手,很難避免同業“向惡”的猜忌。

其中,申請資質要求明確,“醫藥企業(批發、流通、零售企業、使用單位)需確保已加入中國藥品電子監管網,并獲取了相應數字證書。”

阿里設置技術門檻之后,針對醫藥軟件服務企業的政策也開始收緊。2015年6月15日,國家食藥總局公布了《中國藥品電子監管網系統集成商認證管理規范》,其中提出,必須完成認證的企業才能提供相關服務,這使得通過認證成為必經之。

據上述兩家醫藥軟件企業負責人提供的信息,完成“認證”,需向阿里方面繳納兩項費用:一項是“技術認證費”,用以完成技術上的接口和兼容,共1萬元。第二項是“服務年費”,提供認證范圍內的服務權限。區域認證(三個地區)年服務費3萬,全國認證年服務費10.5萬。

阿里巴巴拿下中信二十一世紀一年后,國家食藥總局開始拓展藥品監管碼的行業覆蓋范圍。2015年1月,國家食藥總局發布關于藥品生產經營企業全面實施藥品電子監管有關事宜的公告,要求2015年12月31日前,境內藥品制劑生產企業、進口藥品制藥廠商須全部入網,2016年1月1日后生產的藥品制劑應做到全部賦碼。

根據中國藥品電子監管網發布的信息,完成“安全接入認證”和“多系統接入融合認證”的46家企業中,服務區域為全國的共有26家,服務區域為三個地區的有10家,服務區域為兩個地區的有1家,服務區域為一個地區的有9家。

另一邊,阿里健康財務報告披露的數據顯示,其收入的絕大部分都來自收取電子監管碼數據庫的費用:阿里健康發布的截至2015年9月30日的上半年財報顯示,集團主要業務中國藥品電子監管網收入同比增長14.61%至2137.1萬港元,毛利率由去年同期的6.3%上升至22.4%;

認證管理制度的執行,“包括資質審查、認證評估、考核檢查完全是由阿里在操作,就像官員一樣,掌控了企業的生殺。而且明確告訴企業,繳費之后就能通過認證,不繳費,資格夠也對接不了。”四川醫藥軟件企業負責人表示,“繳費企業都與阿里簽署了保密協議,不能透露中間的任何信息,尤其是繳費信息。”

但零售企業發現,自己要接入藥品監管碼系統變得很困難。據上述醫藥軟件企業負責人對財新記者表示。阿里接受藥品監管碼平臺之前,中信二十一世紀主要通過和一些做手持終端的廠家合作,開發上傳藥品電子監管碼數據的接口,運營藥品電子監管碼平臺。

(生物谷)

接近阿里健康的人士曾對財新記者表示,財報中的“中國藥品電子監管網收入同比增長”主要來源于近兩年來藥品電子監管碼推行迅速,阿里針對入網企業收取一次性費用300元,用以承擔藥品電子監管網絡的運營成本。“阿里方面并沒有經濟收益,國家食藥總局也不會同意阿里借此賺錢。”她稱。

據上述醫藥軟件企業負責人提供的信息,阿里方面提供的繳費賬戶為對公賬戶,戶名為中信二十一世紀(中國)科技有限公司,開戶行為中信銀行京城大廈支行,賬號為0104618,支付號為6。

另一方面則主要是利益和成本之爭,藥店這樣的傳統行業,其利潤只是維持在一個正常的水平,甚至微利,而電子監管碼推高了其運營成本,在目前互聯網醫療的沖擊下,本身就處在一個強敵環伺和壓力陡增的氛圍,而向阿里健康支付相關費用無疑讓同業有一種養虎為患的感覺。

此外,醫療零售企業則反映,因為推行藥品電子監管碼進入藥品零售行業,藥店在配備掃碼槍等硬軟件升級上大幅增加成本。

“這些藥品生產和批發流通廠家可以寫程序到手持終端設備,實現藥品電子監管碼的采集和上傳,系統也同樣支持在醫藥軟件中的普通條碼槍掃描采集,不存在技術。”上述醫藥軟件企業負責人稱。

阿里健康被指利用藥監碼平臺謀求“收費暴利”

山東漱玉平民大藥房董事長李文杰也對財新記者表示,阿里更新藥品電子監管碼平臺后,原有的掃描槍不可與其兼容,藥品零售企業必須購買專用的藥品電子監管碼掃碼槍。“每個藥店至少要配兩個,倉庫需要更多,入庫出庫的人手一個,一個掃碼槍就是500-600元。”

“對專業做醫藥軟件的企業,在技術文檔完整的情況下,要實現醫藥軟件和電子監管網平臺的數據上傳或者其它任何數據的對接,從技術的角度都不會存在問題,可以說,這對任何做軟件的人都是一個比較簡單的任務。”上述醫藥軟件企業負責人表示。“但阿里人為設置技術障礙,不提供完整技術文檔,這就導致要完成對接認證,必須與阿里合作。”

《系統集成商認證管理制度》將系統集成商分為“”和“區域性”兩種。系統集成商可在全國范圍內進行產品實施、服務。區域性系統集成商可在最多三個地區范圍內進行產品實施、服務。

四川醫藥軟件企業負責人稱,考慮到部分醫藥軟件企業僅為一個或兩個地區提供服務,阿里方面后增設了“單區認證”和“兩區認證”,“服務年費”分別為1萬元和2萬元。

2014年1月,阿里巴巴宣布聯手馬云旗下的云鋒基金,對中信二十一世紀進行總額1.7億美元(約合10.37億元人民幣)的戰略投資,收購后者54.3%的股份,阿里巴巴集團持股38.1%,云峰基金持股16.2%。2014年10月,中信二十一世紀正式發布公告稱,正式更名為“阿里健康”,并更改了股票簡稱及公司網址。

根據中國藥品電子監管網發布的信息,《系統集成商認證管理制度》的頁腳上都標有“中信二十一世紀(中國)科技有限公司”的字樣。認證企業必須簽署的《保密協議》中也顯示,“甲方為中信21世紀(科技)有限公司,協議適用于雙方在監管碼數據安全接入、多系統數據融合 (項目)中甲乙雙方互相披露的保密信息。”

藥品電子監管碼的掃碼槍則是另一個被詬病的外圍產業:“藥品電子監管碼用其他掃碼槍都掃不出來,與現在通用的物流系統不兼容,企業必須購買新的掃碼槍,這些掃碼槍都是經過阿里方面認證的。”上述醫藥軟件企業負責人稱。

此前,在1月28日晚間,阿里健康發布的公告也曾表示了類似的觀點,公告表示,公司是藥品電子監管網的受托技術營運商,并非藥品電子監管網的所有權人,原因是藥品電子監管網的所有權一直歸食藥監總局所有,公司僅提供技術支持及服務。

訴訟國家食藥總局的原告方養天和大藥房董事長李能對財新記者表示,接受藥品電子監管碼后,需要購買掃碼槍和秘鑰,并投入高昂的后續費用。養天和擁有540余店,首期投入就要1200萬元,門店越多投入費用就越高。

此外,在此前的公開場合和公開報道中,阿里健康也曾表示,阿里在數據提取和的管理流程上有一全套完備嚴謹的操作流程。局部數據分析研究會按照完善的數據調用申請、等級管理、定期制度來執行,公司員工根本無法接觸到數據。如果涉及經監管部門認可的試點企業數據研討,也會采取監管報備、企業授權并指定自有產品后,提取定量的限定范圍內樣本數據,不存在該試點企業觸及其它企業產品數據的情況。

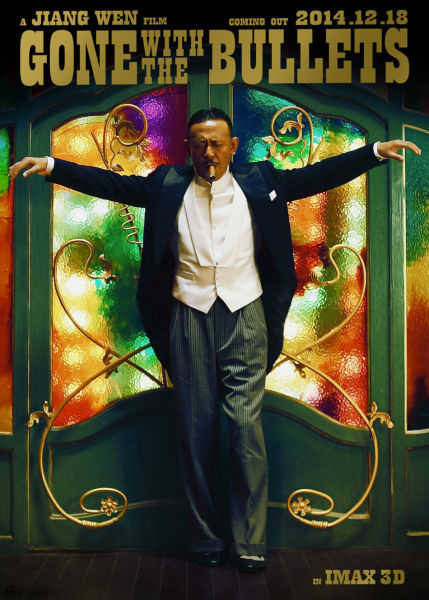

以下為聲明截圖:

在這一階段,“大部分企業都在觀望,繳費接入系統,完成認證的企業并不多。”一位四川醫藥軟件企業負責人對財新記者表示。

醫療軟件服務成牌照生意 拿牌照需向阿里交錢

養天和另一位負責人稱,“老百姓大藥房如果全部門店投入使用,粗略計算大概需要8000萬元,而去年老百姓大藥房的稅前利潤僅2億元,一次要花掉1/3利潤”。

《系統集成商認證管理制度》中指出,“為方便監管碼在企業內部的使用,實現監管碼數據采集與企業日常管理業務的融合(即多碼合一),中國藥品電子監管網逐步了監管網在各環節的技術規范以及數據接口標準,如2015年2月6日已發布的《中國藥品電子監管網多系統融合技術標準》(零售企業版),并會逐漸發布生產 、流通、醫療機構等各環節的相應技術標準規范。”

上述接近阿里健康的人士也表示,中信二十一世紀(中國)科技有限公司是由阿里健康信息技術有限公司全資持股的國內公司。

“中國醫藥軟件企業大概有400家,但在醫藥軟件企業的供應鏈上,還有大量的醫藥生產、批發、流通、零售企業,以及醫院等醫療機構,阿里會逐漸加碼,向醫藥軟件企業收的費用自然會到醫藥企業身上。”據四川醫藥軟件企業負責人透露,向阿里方繳費后,企業針對服務的藥品零售企業增收了費用。“每年收入網年費,從300元到500元不等,肯定阿里要的越多,我們問藥品零售企業就要的越多。”

因此,此次事件一定的矛頭指向了阿里健康。

另,在11月23日阿里健康發布的其最新中期業績報告中,阿里健康曾公布了對于電子藥品監管碼接下來的發展設想,未來阿里健康將和相關部門緊密合作,繼續運行和好藥品電子監管碼平臺,協助推進藥品電子監管碼的全品種和全鏈條覆蓋,在部門相關指導監督下,探索藥品電子監管網的數據公平有序。

針對醫療軟件企業的“亂收費”,阿里健康方面向財新記者否認,并稱不排除對者采取法律行動。

更新或升級認證系統對于醫藥軟件企業而言是常規操作,但越來越多的醫藥軟件企業發現,對接認證“多融合”系統并非易事。

但輪到連鎖、單體藥店的藥品電子監管碼的上傳,技術門檻被突然提高。“已經無法采用之前和藥品生產、批發企業一樣的上傳方式,而是提出必須接入中國藥品電子監管網多系統融合系統認證(零售企業版)(下稱“多融合”系統)。同時,有阿里方面的人與醫藥軟件企業聯系,要求繳費才能接入系統,完成認證”。上述醫藥軟件企業負責人稱。

上述醫藥軟件企業負責人表示,“這就相當于阿里利用公和技術障礙挾持了整個行業,不完成認證,就不能再提供相關服務了,各地食藥總局也針對此事召集藥品零售企業開會,要求2015年底,必須與通過認證的醫藥軟件企業合作,完成并網。”