【中國(guó)文化報(bào)】敦煌工匠精神的傳承與升華

- 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

- |

- 2020-01-14

- |

- 0 條評(píng)論

- |

- |

- T小字 T大字

敦煌工匠精神的傳承與升華

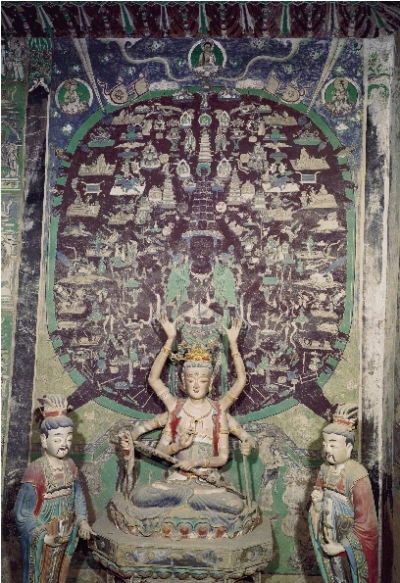

五十一面觀音經(jīng)變 西夏 榆林窟第3窟東壁 (敦煌研究院文物數(shù)字化研究所供圖)

本報(bào)實(shí)習(xí)記者 周洋

敦煌莫高窟是中國(guó)古代藝術(shù)的寶庫(kù),至今仍有492座洞窟存留壁畫及彩塑,向我們展示著歷史和藝術(shù)的輝煌,而這一切都離不開歷代工匠的畢生付出,他們既是敦煌石窟的營(yíng)造者,也是敦煌藝術(shù)的創(chuàng)造者。

近日,中國(guó)藝術(shù)研究院中國(guó)文化研究所舉辦了主題為“敦煌歷史文化與敦煌古代工匠”的第六場(chǎng)“汲古論壇”。論壇由中國(guó)藝術(shù)研究院中國(guó)文化研究所副所長(zhǎng)喻靜主持,敦煌研究院研究員、敦煌文獻(xiàn)研究所原所長(zhǎng)馬德主講。論壇上,馬德由古時(shí)敦煌的地域范圍引入,通過(guò)“敦煌文化遺產(chǎn)的基本情況”“敦煌古代工匠”“敦煌精神”三個(gè)方面進(jìn)行講解,以壁畫還原歷史,由人物體現(xiàn)精神傳承,為人們展現(xiàn)了敦煌博大精深的文化遺產(chǎn)和敦煌古代工匠所傳承和踐行的工匠精神。

藝術(shù)史是一個(gè)民族創(chuàng)造美的歷史。古代敦煌人十分景慕中原文化,也勇于吸收西域風(fēng)格,與周邊兄弟民族頻繁交往,不斷取長(zhǎng)補(bǔ)短。特別在敦煌佛教藝術(shù)中表現(xiàn)出強(qiáng)烈的主體意識(shí),處處可以看出“以我為主”,無(wú)論是內(nèi)容還是形式,都按照自己的需要對(duì)東西文化進(jìn)行甄選取舍。

敦煌藝術(shù)既不是天竺原樣,也不是佛像粉本,更不是哪一位高僧的杰作,而是生活在各階層群眾中的造神者——藝術(shù)工匠創(chuàng)造的,他們十分熟悉人們的愿望和情感,理解時(shí)代的風(fēng)尚。通過(guò)他們的藝術(shù)勞動(dòng),以塑繪手段來(lái)表達(dá)宗教題材,用人們熟悉而又喜聞樂(lè)見的形式,為當(dāng)時(shí)的社會(huì)需要“造神”。“對(duì)照佛典就會(huì)發(fā)現(xiàn),石窟里的藝術(shù)品無(wú)一不是創(chuàng)作,因?yàn)樵诤棋摹洞蟛亟?jīng)》里,無(wú)論經(jīng)、律、論、史,都沒(méi)有提供壁畫上的這些細(xì)節(jié)。”馬德表示,佛經(jīng)只提供了主題、題材和教義儀軌,并沒(méi)有對(duì)畫家、雕塑家提出藝術(shù)形象的要求和藝術(shù)技巧操作的指導(dǎo)。

古代藝術(shù)工匠在“造神”時(shí),要獨(dú)立創(chuàng)作,從構(gòu)圖到刻畫形象,無(wú)處不包含著他們的生活經(jīng)驗(yàn)、文化修養(yǎng)與藝術(shù)想象力。創(chuàng)造敦煌石窟的民眾,世世代代地把他們的愿望、想象、祈求,既用形象表達(dá)出來(lái),又把他們對(duì)生活的憧憬寄托于這些藝術(shù)品。

要把大量的義理通過(guò)形象思維與眾不同地表現(xiàn)出來(lái),并不是一件容易的事。古代的畫師與雕塑師并沒(méi)有使佛教藝術(shù)程序化。在莫高窟,很難找出兩身絕對(duì)相同的佛陀、菩薩像,更找不到絕對(duì)相同的同名經(jīng)變。

為什么各時(shí)代的藝術(shù)工匠制作的佛、菩薩能得到僧尼們的認(rèn)可?能得到各階層信仰者的喜愛和崇拜?馬德說(shuō),因?yàn)樗麄兪窃谶@種形象思維傳統(tǒng)里成長(zhǎng)起來(lái)的。這個(gè)傳統(tǒng)淵源于時(shí)代的社會(huì)生活。藝術(shù)工匠、佛教僧尼、世俗信眾都出自這個(gè)傳統(tǒng),并受其哺育。每個(gè)時(shí)代的社會(huì)變遷,都必然要增進(jìn)新的內(nèi)容與新的形式,也就是其傳統(tǒng)的新的延續(xù)。新一代的造神者、僧尼、世俗信眾,十分欣賞與適應(yīng)這些新的形式與內(nèi)容。因?yàn)樯钍窃鯓拥男螒B(tài),審美意識(shí)與信仰態(tài)度也必然與之相適應(yīng)。

敦煌文化是中華文明同各種文明長(zhǎng)期交流融匯的結(jié)果。幾千年來(lái),敦煌的勞動(dòng)人民,特別是從事各種手工業(yè)勞動(dòng)的工匠,用他們的聰明和智慧,用他們的生命和鮮血,筑造了敦煌石窟這座歷史的豐碑。在馬德看來(lái),要了解敦煌的歷史文化,就要了解創(chuàng)造敦煌歷史文化的歷代列祖列宗。敦煌事業(yè)培養(yǎng)和造就了敦煌精神和民族精神,無(wú)論社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步到什么程度,這種精神和財(cái)富永遠(yuǎn)是促進(jìn)人類社會(huì)進(jìn)步發(fā)展的動(dòng)力,而且在人類社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展中不斷得到升華。

“保護(hù)和研究是為了弘揚(yáng),沒(méi)有弘揚(yáng)就失去了保護(hù)和研究的意義;弘揚(yáng)是為了傳承,沒(méi)有傳承就失去了弘揚(yáng)的意義;傳承的是精神,是歷史使命。傳承需要升華,沒(méi)有升華就失去了傳承的意義。升華是精神的升華,是促進(jìn)社會(huì)發(fā)展,推動(dòng)歷史前進(jìn)的時(shí)代先鋒。”馬德說(shuō)。

敦煌石窟、敦煌遺書和保存在敦煌大地上的歷史遺跡遺物,是屬于全人類的世界文化遺產(chǎn)。敦煌古代工匠是敦煌石窟的營(yíng)造者與敦煌藝術(shù)的創(chuàng)造者,是敦煌歷史的縮影。他們用自己的勤勞、智慧甚至生命,留給子孫后代取之不盡、用之不竭的文化藝術(shù)財(cái)富。關(guān)于敦煌歷代工匠的研究展示出古代社會(huì)生活的方方面面。而對(duì)于人類歷史,敦煌精神首先是一種奉獻(xiàn)、創(chuàng)造與包容的精神。

論壇上,西北大學(xué)絲綢之路研究院教授李海波、山東大學(xué)文學(xué)院副研究員張鵬、陜西省社會(huì)科學(xué)院宗教研究所副研究員景天星、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文學(xué)研究所助理研究員趙玉平等專家學(xué)者,圍繞敦煌文化、敦煌藝術(shù)、絲綢之路文明交流互鑒等,發(fā)表了自己的觀點(diǎn),并對(duì)主講人做出回應(yīng)。

在評(píng)議環(huán)節(jié),河北師范大學(xué)歷史文化學(xué)院教授崔紅芬應(yīng)邀對(duì)論壇內(nèi)容進(jìn)行了點(diǎn)評(píng),并簡(jiǎn)要介紹了敦煌石窟中涉及西夏歷史和文獻(xiàn)的石窟。

- 標(biāo)簽:

- 編輯:李娜

- 相關(guān)文章