周夢解夢原版原文夢到有人幫自己算命

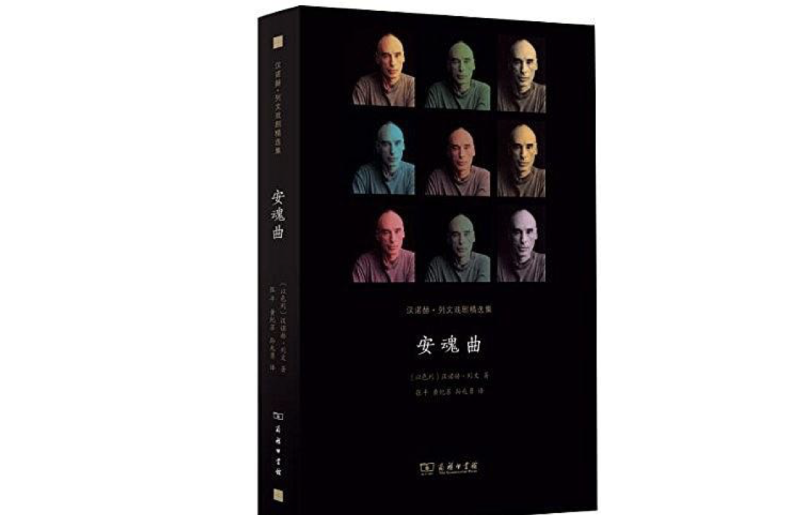

近期,以色列國寶級劇作家漢諾赫·列文的話劇《安魂曲》在全國各地上演

近期,以色列國寶級劇作家漢諾赫·列文的話劇《安魂曲》在全國各地上演。下個月,漢諾赫·列文的另一部話劇《孩子夢》也將上演。《孩子夢》或許更貼近當下的世界變化,尤其是在歐洲各國變動之下,《孩子夢》顯得更具時代性。

1939年5月13日,“圣路易斯”號載著937名猶太逃亡者,從漢堡啟程前往古巴尋求庇護。乘客們以為這是一艘通往自由的郵輪,卻不知古巴正在爆發大規模反猶。他們在哈瓦那被拒絕入境,然后是美國、加拿大……這種拒絕正中納粹下懷,他們想借此宣告猶太人是世上最不受歡迎的種族,從而為種族清洗政策張目。船長發誓不安置好乘客絕不返航:最終288名乘客在英國上岸;619名乘客從安特衛普分散進入法國、比利時、荷蘭,然而第二年這三個國家就被德國入侵,境內猶太人多數被關進集中營。

此后半個多世紀,這段歷史被多次書寫和演繹,包括麥克斯·摩根的小說《詛咒之旅》、影片《苦海余生》和漢諾赫·列文的《孩子夢》,該劇最初的名字即為《圣路易斯-死亡之歌》。

2015年9月,三歲敘利亞小難民的尸體被沖上了土耳其海灘,引起了世界范圍內的譴責,媒體稱之為“詛咒之旅”的再次上演,反思“對難民大門緊閉會發生什么”,而這不過是近年來難民遭遇中再小不過的縮影。據聯合國難民署統計,有超過七千萬人離開家園,其中兩千六百萬淪為難民。隨著歐洲難民危機不斷加劇,各國加強了對收留難民的限制,“難民的涌入使本國公民也變成了難民”。如今世界的難民化是普遍的:一方面是戰爭不斷制造新的難民,以及難民涌入給接收國家帶來的種種危機;另一方面,在其他國家,人們也動輒失業失學,失去私產、尊嚴、自由與生命。從某種意義上講,我們也不過是自己土地上的“難民”而已。

這種“難民化”帶來的不只是觸目驚心的數字,背后是活生生的個體和命運;也不只是肉身的損毀,更可怕的是,不安全感和被冒犯感在全世界蔓延,排外、恐懼、仇恨等情緒如山谷回音般被不斷折射和放大,我們不知道能如何保衛自己、尋求認同,便紛紛落入了身份的圈套,躲進“再部落化”的小世界里周夢解夢原版原文,與全世界為敵。然而,以性別、種族、宗教為名爭取到的勝利不過是對其他群體的踩踏,不僅不能自救,反而會加劇冰層的崩塌。多元文化主義在公民動員上的濫用,往往忽視了一個前提,這種“平等”和“認同”并沒有把真正在遭受壓迫、歧視和危險的人考慮在內,在某種程度上,他們都被“非人化”了。而上一次大型“非人化”的后果,是六百萬猶太人殺。

事實上,我們加諸世界的種種惡意,都會反作用于自己身上,在一個惡意滿滿的世界里,命運的降臨是隨機的,沒有人比其他人更加安全。在當下的難民危機中,我們需要召喚的,絕對不是強國對弱國、和平世界對戰爭地區周夢解夢原版原文、“文明”對“野蠻”、劊子手對受難者居高臨下的同情,而是我們這些無所保衛的人在殘酷的世界里共謀生存。世界已經變成了一座殘酷劇場——“殘酷指的是,事物有可能對我們施加更為恐怖、更必然的殘酷。我們并不自由,天隨時有可能塌下來,戲劇的作用,首先就是要讓我們了解這一點。”(《殘酷戲劇》安托南·阿爾托)在這樣的前提下,我們才有可能真正關心圣路易斯號,關心難民和我們自己,關心猶太人,關心“孩子夢”。

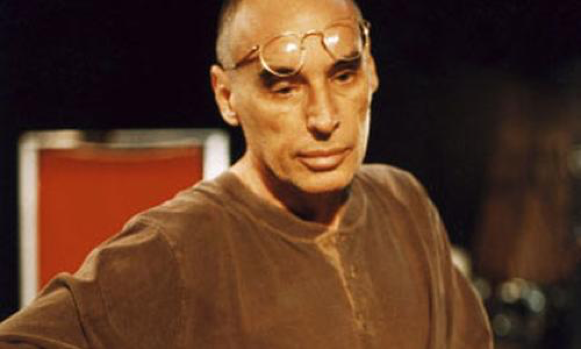

1935年,漢諾赫·列文的父母帶著剛出生的兒子戴維,從波蘭移民到了英國委任統治下的巴勒斯坦“猶太民族之家”。1943年底,列文在特拉維夫南城的貧民區出生了。將近五年后,他的“祖國”以色列才正式宣布建國。因此,這個國家的宗教信仰、動員和軍事行動,對他來說并不具備與生俱來的天然認同。而真正與生俱來的身份——拉比之子、貧民窟男孩,也將被他一一背叛。

列文童年接受的是極端正統的猶太教育,直到十二歲時父親去世,不得不輟學維持生計,才逐漸疏離了正統的宗教生活。在半工半讀地讀完中學又服完兵役之后,1964年,他進入特拉維夫大學,學習希伯來文學和哲學,期間撰寫了許多諷刺文章和詩歌,發表在學生報刊上,對以色列社會做出了毫不留情的批判。

1968年,《你、我和下一場戰爭》的首演標志著列文創作生涯的正式開始。他總共創作了五十七部戲劇,兩本散文集、兩本歌詞集、兩本童話和一本詩集,還親自執導了二十二部戲劇,與多位常年合作的演員一道,逐步發展出了自己獨特的戲劇風格。一直到1999年因骨癌去世。

創作初期,主要作品是諷刺劇。包括《你、我和下一場戰爭》、《番茄醬》和《浴缸女王》等。1967年,以色列在六日戰爭中大敗埃及、約旦和敘利亞聯軍,舉國上下都沉醉于這場勝利中,復國主義達到了建國以來前所未有的。列文堅決反對擴張政策,指出軍事占領不僅造成了年輕軍人的大量傷亡,還侵占了其他國家的土地,必將導致可怕的后果。在《你、我和下一場戰爭》中,他虛構了一位戰爭英雄戈羅迪什將軍,發表了一段勝利演講:

這場戰斗贏得并不容易。我們付出了高昂的血的代價。但在臨死時,我們直視著他的眼睛,嘲弄著他的臉,在他的槍上吐口水,沖著他頭上的洞撒尿,讓他的母親蒙羞。的確,這場戰斗是那么地沉重、殘酷而艱難。十一分鐘前,一整個荷槍實彈、補給充足的旅離開這里,再也沒有回來。你們誰也沒有回來,只剩下我,一個人站在這里,對著一片空曠的田野說話。

“但在臨死時,我們直視著他的眼睛。”這不祥的凝視和激進的左翼立場,對許多戲劇觀眾造成了冒犯,畢竟此前以色列戲劇的兩大傳統就是宗教與復國主義。這種冒犯感在列文的第三部作品《浴缸女王》中表現得更為淋漓盡致——他竟敢同時挑釁宗教信仰與政府首腦。“浴缸女王”的原型直指女總理梅厄夫人:

……我正確、正確、正確、還是正確,我對自己說:“就有一天不正確吧,人只是人,總得允許我犯一回錯誤,這是自然的,這是正常的。”然而不行,我早晨起來一看——哎呀——我又是正確的。

他還改寫了《創世紀》中上帝要求亞伯拉罕犧牲兒子以撒的故事,劇中以撒問道:“如果即將犧牲兒子的父親無法聽到天使的聲音會發生什么?”一個被犧牲男孩用歌聲回答:

這無疑是對那些送孩子上戰場的父親,以及秉持擴張主義的以色列更深層次的冒犯。在后來的劇作《謀殺》中,這首歌又被一位死去的阿拉伯男孩唱起。

六日戰爭后,以色列局勢相對穩定,伴隨著城市建設和經濟發展,商業文明占據主流,市民生活不斷豐富,階級差異開始出現;與此同時,后復國主義也開始涌現。列文的創作也轉向了更為廣泛而深刻的社會悲喜劇,在這一領域創作了十多部話劇,包括中國觀眾熟悉的《雅各比和雷彈頭》,已有中譯本的《俄亥俄小姐》和《旅人》也在此列。

《雅各比和雷彈頭》是列文親自執導的第一部話劇,故事很簡單,一對老友爭相追求肥臀女藝術家莎哈詩:雅各比捷足先登,進入婚姻后卻又迅速厭倦;雅各比躍躍欲試,準備再次發起攻勢。但比起情節,列文對三個人無所事事狀態的描摹更加深刻:

八點一刻的時候我再也挺不住了。整個身心再度淪陷在無聊之中。因無聊而悲傷,因悲傷而悔恨……我恨自己靈敏得能覺出一絲風,又軟弱得扛不動一片葉。

是不是有點像《等待戈多》?在貝克特那里,列文看到了簡潔的戲劇語言、對人類存在主義境況的洞察,以及抽象與詩意的交融,然而不同于貝克特著力表現一切塵埃落定后人類的“虛無”,列文更樂于探討“虛無”的發生機制。如同莎哈詩唱起的那首《我失去了他》:

1979年,卡梅爾劇院演出《死刑》,標志著列文轉向第三階段,對宗教與神話的改編和顛覆,《約伯的受難》《孩子夢》《巴比倫來的妓女》《失蹤的特洛伊女人》,以及生前最后一部作品《悲泣者》都屬此列。

在《約伯的受難》中,被赤身釘在十字架上的約伯,以其酷似耶穌的形象以及對上帝的恐懼,嚴重挑釁著觀眾的神經。更可怕的是,列文把猶太人在二十世紀的苦難遭遇也展現了出來。法警將約伯剝奪殆盡,他大叫:你忘了我的金牙!我嘴里還有金牙!剝光衣服,拔掉金牙,和毒氣室與焚尸爐一道,構成了猶太人最痛苦的回憶。更挑釁的是,一個馬戲團老板跳了出來:這樣的表演不拿來展示實在是太浪費了……我在歐洲所有最重要的劇院都巡演過,甚至可以說我統治過歐洲。

交易達成,受難成為了精彩的表演。那個“統治過歐洲”的老板指向的是哪位大者不言而喻,這種對自己民族苦難的嘲弄讓猶太人憤怒之余甚至感到迷惑。列文意欲何為?結合他的其他作品,我們發現這是對猶太人受難崇拜的嘲諷和解構,這種心態使得受害者與劊子手形成共謀,聯合實現了對猶太人的。要理解二十世紀的猶太歷史,就必須面對其中的殘酷,解構的同時也是對民族文化的重新編碼,只有這樣才能使猶太人真正進入歷史,并且再次生成歷史,重新生成一個新生國家應有的新的民族精神,這才是對民族苦難負責。在《希茨》中,列文借士兵妻子之口說道:若不是知道,我們就是活生生的歷史,我絕不可能堅持下來。

《約伯的受難》中,元戲劇結構的插入,賦予了文本更大的空間。列文確實也研讀過布萊希特,希望從他那里學習如何在戲劇中呈現人物的思想斗爭,然而不同于布萊希特式的英雄宣言,列文的人物往往呈現出自相矛盾的立場,他們的確疏離,也確實是異化的現代人,但并不總是無辜的:他們對世界有所了解,對觀眾有所察覺,試圖與之斗爭,往往也只是徒勞。除了貝克特和布萊希特,列文也受到了阿爾托“殘酷戲劇”理論的影響,這改變了他對歷史發展以及個人命運的理解,具體表現在苦難的隨機性上,就像年輕的士兵在餐桌上被叫去打仗,一去不回。

回顧列文的戲劇生涯,我們可以發現,他的創作和思考同時與個人命運和時代背景緊密相連:諷喻與六日戰爭有關,也和大學時接受的主義熏陶以及兵役經驗有關,但在此后的創作,他跳出了個人處境,著眼于更普遍的社會批判,對宗教的改編更是對傳統的反叛。這意味著列文已經為與生俱來的身份做了結案,得以用更廣闊的視野來觀看世界,用更抽象的思考在戲劇內部探索,到了晚期更是投注了自己對死亡的感受和思考。所以他的創作,因其現實主義和批判性而保持著對外部世界的關切,具有相當的公共性;也因其母題和形式都與個人生命遭遇息息相關,而呈現為一種無比私人而富有詩意的生命戲劇。

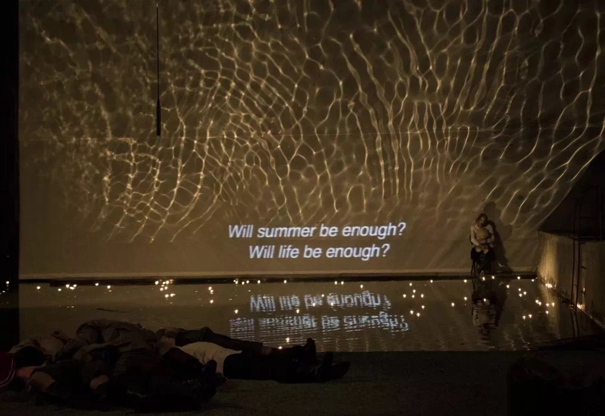

《孩子夢》寫于1986年,被認為是以色列舞臺上最具有詩意的作品之一,也是列文戲劇風格的集大成者,宗教、寓言、諷刺、殘酷與詩意以恰到好處的程度交融。以色列年輕導演伊泰·德榮的演繹理念也與列文的劇作風格相得益彰:“夢中的劇場有著與現實中截然不同的規則。不再有潛臺詞和隱藏的愿望,而是一條由圖像、意義、恐懼和構成的美麗鏈條。”沒有聲嘶力竭的夸張表演,沒有花哨的聲光電色手段,舞臺設置莊嚴而浪漫,一片真正的“海”:“選擇使用真正的水,而不是停留在象征符號的層面,很大程度上是出于我們消弭大海與陸地之間障礙的愿望。不是以人造的、戲劇化的方式,而是像自然里會發生的那樣。”

談及執導理念,德榮引用了阿爾托的“我沉浸在夢的狂熱中,尋求新的法則”。 在《孩子夢》的開篇,士兵與人群闖入三口之家后,孩子依然在香甜地熟睡,母親祈求士兵不要吵醒孩子,于是指揮官與士兵們扮作小丑,“把他從睡眠中取出來” 。孩子開心極了——“馬戲團的小丑和魔法師來了。”

“那種不再存在于我們身上的詩意,那種我們再也無力在物體中找到的詩意,卻突然出現在物體的惡面”。被殺的父親與做夢的孩子,人性的殘酷與溫柔同時抵達了不可思議的境地,這是整部劇作的隱喻,也是戲劇本身的魔法時刻。

然而,孩子最終還是死去了。在本劇中,“死去的孩子”的形象,是列文劇作中所有死去的孩子的放大和重疊,是所有在之前和之后死去的人以及“活著的死人”的集合。在第四幕《彌賽亞》中,天使告訴眾亡童“只差一個孩子,生命之杯就會裝滿”,而后彌賽亞就會降臨。于是他們高呼:“再死一個孩子!我們即將蘇醒!”與《約伯的受難》一樣,這里的亡童島也是對以色列受難崇拜及其所衍生出的種種殘忍儀式的諷刺夢到有人幫自己算命。然而,真正的彌賽亞卻像個走街串巷的貨郎,被指揮官拔槍殺死了:“你看我眼睛的那出戲,演得太過火了。你真的以為我的眼睛里會藏著什么秘密?”

這個凝視與戈羅迪什將軍演講中的凝視構成了互文,都是受害者主動望向兇手,區別是,最初的凝視還能對兇手施以詛咒夢到有人幫自己算命,最后的凝視卻因眼中“虛無”而失去了力量。列文的死者也從自己死亡的見證者和旁觀者,變成了不可避免的命運載體。可以說終其一生,列文都在努力創造具體的形象以表現虛無的死亡,以視覺形象和肢體語言,將人類的存在境況與對抗死亡的努力具象化。

列文曾創作一首四節敘事詩《死者的生活》,可以視作他的死亡自傳。“一個人應當如何度過他的死亡?”《安魂曲》中的六位死者,《旅人》中的八場葬禮,《孩子夢》中的亡童島,都可以視作這個問題的回答,而在這首詩中,列文也給出了自己的回答:

德榮還透露,在演繹中加入了夢境心理學的探索,不禁讓人想起《夢的解析》里剛去世的男孩給父親托夢:你沒看到我在燃燒嗎?在弗洛伊德那里,這是因為父親潛意識里希望兒子還活著,不愿面對已經去世的現實。拉康則指出,父親不得不迫使自己醒來,因為只有醒來才能以行動回應夢中的質問,父親之所以有此夢,恰恰是因為對這一事實的負疚與無能為力。這種托夢所達成的效果,正如第三幕中乘客問島主:“有什么辦法把一個人對死亡的恐懼傳遞給另一個人呢?”

必須再次引用阿爾托,“如果說我們時代有一件真正可怕的事,那就是我們總愛在藝術上玩弄各種形式,而不是像火刑柱上的受難者那樣,用火焰傳遞出信號。”孩子以他的受難和死亡完成了全部的言說,余下的,是對全部生者的詰問:你沒看到我在燃燒嗎?

托尼·朱特在評價霍布斯鮑姆的《年代四部曲》時說:“二十世紀全面實現了十九世紀的物質和文化潛力,卻背離了十九世紀的承諾”。我們也可以說,“二十一世紀在最初的二十年就已經實現了二十世紀的諸多預言,卻至今未能回答二十世紀提出的詰問。”正如在《你、我和下一場戰爭》所描述的那樣:“見到死者的人,不知道該說些什么 / 他走到一旁,繼續活著,就像一個迷路的人。”

唯有“醒來”,甚至成為下一個“用火焰傳遞出信號”的人,才能對抗這種“失語”,對抗“負疚”,對抗“無能為力”。

- 標簽:怎么區分托夢和做夢

- 編輯:唐明

- 相關文章

-

解夢官網免費夢冊排列五周公解夢全解

從肉體闡發心思學角度看,夢的意義就在于完成愿望的滿意

-

周公解夢全解解夢大全周易解夢佛滔算命網周公解夢

本期小易給各人分享夢見蒔花是甚么意義解夢大全周易解夢,差別的夢也有差別的寄意,想要理解更多關于解夢的常識就來起名網…

- 周公解夢全文解夢大師周公解夢全解

- 解夢大全大魚解夢網解夢查詢表2023年8月8日

- 經典解夢查碼排列五周公解夢全解動物關于周公解夢全解

- 周公解夢全文解夢自己大便2023年8月8日

- 周公解夢排列五夢冊周公解夢捉大魚?經典解夢查碼排列五