華人被販賣到印度150年后,這部電影,第一次讓我們知道這個悲劇

一記悶棍、一碗蒙汗藥、一次誘酒誆騙,數(shù)十萬華工被哄騙簽下賣身契約,送往廈門、汕頭、香港等地的勞力集中營。

他們的胸前被打上“S.C.P.”等字樣的烙印,分別代表夏威夷、古巴、秘魯?shù)鹊兀谟藶檫\(yùn)輸大量勞工而專門設(shè)計(jì)的大船上,他們頭腳相挨,密密麻麻,沒有片刻喘息時間,被運(yùn)往全球各個殖民地充作苦役。

在這些廣為人知的殖民地之外,印度作為中間補(bǔ)給站,一部分華工,被英國殖民者以極低廉的價(jià)格販賣到了印度南部。他們在那里娶妻生子、融入當(dāng)?shù)兀婚_墾土地、種植作物,無休止的勞作,只換來微薄的酬勞。

這些華工僅是英國人口貿(mào)易史上短短的一環(huán),但每位華工的命運(yùn)卻從此被改寫,以他鄉(xiāng)為家鄉(xiāng),從此落地生根。

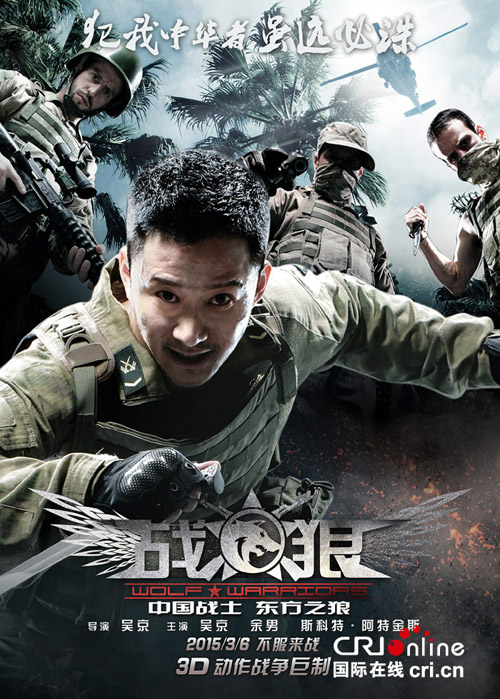

柯渡洲(Joe Thomas Karackattu)的影片Those4Years講述的就是這批華工的故事。這部原計(jì)劃在3月上映的紀(jì)錄片,受印度新冠病毒影響,被推遲到了下個月。

圖:Those4Years 宣傳圖,來源:Those4Years Facebook Homepage

“剛好我還在對影片做最后的剪輯,影片的上映許可證也還在申請之中。現(xiàn)在金奈(泰米爾納德邦首府)的情況不算壞,但政府很謹(jǐn)慎。”柯渡洲對志象網(wǎng)(The Passage)解釋他的影片上映計(jì)劃。

Those4Years是柯渡洲執(zhí)導(dǎo)的第二部歷史類影片, 講述1865年至1869年間,被英國殖民者掠奪到泰米爾納德邦華工的故事。

整部影片全部由柯渡洲一人操刀,歷史溯源、實(shí)地尋訪、劇本撰寫、影片拍攝、后期剪輯、宣發(fā)上映都是他一個人完成的。“這是我的個人研究項(xiàng)目,研究花費(fèi)、差旅和拍攝支出全部自費(fèi),所有的事情都是擠時間做的”,柯渡洲告訴志象網(wǎng),他為這部影片花了整整三年時間。

海外孤兒

柯渡洲在拍攝Those4Years期間,數(shù)次往返于中國香港、馬來西亞檳城(檳榔嶼)和馬六甲、新加坡,在殖民地辦公室和檔案館查閱史料,追溯當(dāng)時定居泰米爾納德邦的中國人的來歷。

圖:泰米爾納德邦的華工后裔,受訪者供圖,下同

泰米爾納德邦位于印度半島東南部,東臨太平洋,西面和南面被印度洋環(huán)繞,擁有數(shù)個條件優(yōu)厚的港口。該邦的首府金奈原先叫馬德拉斯,是英國東印度公司的據(jù)點(diǎn)之一。1757年印度正式成為英國殖民地,馬德拉斯是印度最早被殖民的城市之一。

泰米爾納德之于印度,就像福建和廣東之于中國,是當(dāng)時印度對外貿(mào)易和交流的窗口。

被稱為“海外孤兒”的華工,在東南亞勞工中勞動效率最高、價(jià)格最便宜。因“性價(jià)比”高,只要被運(yùn)到目的地,就立即被搶購一空。被東印度公司販賣到印度南部的這些華工,就是這樣。

柯渡洲告訴志象網(wǎng),這些華工來歷復(fù)雜,有些是沿海的居民、囚犯或海盜,也有些是從內(nèi)地販賣到香港二次轉(zhuǎn)手,然后被英國人運(yùn)送到南印的種植園,種植咖啡、甘蔗、茶葉、金雞納樹等作物;也有人從事修建公路鐵路、開荒伐樹等活動。但勞工們得到的報(bào)酬很低微,被莊園主極盡所能地壓榨,食不果腹、生病無錢醫(yī)治是勞工的生活常態(tài)。

柯渡洲說,追溯這些華工的蹤跡十分困難,一方面他們數(shù)量龐大,文字記錄中連籍貫信息都很少。另一方面,當(dāng)時英國向世界各地販賣華工,印度只有很小的一個群體,大部分華工都被輸入到了東印度群島和西印度群島的殖民地。據(jù)史料記載,到1805年,華工人數(shù)已占東印度群島(注:馬來群島的大部分島嶼,包括婆羅洲、爪哇、蘇門答臘等)人口總數(shù)的一半。

為了找到這些華工的后裔,柯渡洲從2016年開始研究。白天在印度理工大學(xué)馬德拉斯分院教書,晚上做個人課題研究。周末,他會到文獻(xiàn)中記載的地方一一尋訪,近的地方靠摩托車,遠(yuǎn)的地方就親自開車,和當(dāng)?shù)氐膶W(xué)者求證,和村民聊天尋找蛛絲馬跡。

三年下來,他的足跡遍布邦內(nèi)的每一處種植園、殖民遺跡、檔案館。至于香港、檳城和新加坡等更遠(yuǎn)的地方只能想辦法拼湊時間,或者出差到當(dāng)?shù)氐臅r候順便做研究。

“香港大學(xué)圖書館就像寶藏,給我的研究帶來很大幫助,港大的學(xué)者也助我良多。他知道我每次在香港停留的時間很有限,會提前幫我辦理好資料查看許可證等事宜。”柯渡洲說,在他的研究過程中,此類幫助不勝枚舉。

販賣華工的中轉(zhuǎn)站

英國殖民者在全球充當(dāng)奴隸販子,無意間造成了這種被動人口遷徙的現(xiàn)象。很多勞工在當(dāng)?shù)囟ň樱彤?dāng)?shù)厝藢W(xué)習(xí)語言,融入他們的生活,娶妻生子繁衍后代。柯渡洲說,在他找到兩個華工后裔家庭后發(fā)現(xiàn),從長相上,他們已經(jīng)沒有典型的中國面貌特征了。

圖:泰米爾納德邦的華工后裔

“華工還在英國人的影響下信奉了基督教”,柯渡洲推測。影片中,柯渡洲尋訪到了幾座一百多年前的小小墳塋。不像傳統(tǒng)中國人的木制或石質(zhì)墓碑,這幾座墳塋豎立的是藍(lán)色十字架,靜靜地埋葬在Chinese Hill山腳下。

圖:如今的Chinese Hill是私人產(chǎn)權(quán)

柯渡洲經(jīng)常在一處海岸徘徊,甚至連影片封面都選了這片海岸。“這里是華工們最初登陸印度的地方,也是他們最后告別的地方。一些華工被留在印度,另一些可能被販賣到更遠(yuǎn)的大陸,一經(jīng)分別,對他們來說就是永別。我總能在這里感受到離愁別緒,我時常設(shè)身處地地想他們當(dāng)時是什么心情。在這片海岸,我仿佛還能看到150多年前的那群中國人。”

香港是影片中販賣華工的起點(diǎn)。1842年,鴉片戰(zhàn)爭(Opium War)結(jié)束,清政府和英國簽訂了《南京條約》,香港島被割讓給英國,英國人借港口地利之便做起了全球貿(mào)易和人口販賣。

泰米爾納德不是華工販賣的終點(diǎn),它只是漫長鏈條上的一個中繼站和補(bǔ)給站。華工們從中國的廣州、香港出發(fā),途徑馬來西亞檳城、馬六甲或新加坡,再到南印,最后的歸宿是西印度群島或北美大陸。

拍紀(jì)錄片的印度教授

柯渡洲會說完整的中文語句,師從耶魯大學(xué)的兩位華僑老師,他的中文名也是這兩位老師給取的,是“泛舟可以橫跨大洲”之意,也寓意他在學(xué)術(shù)上的求索之路,需親自架舟才能抵達(dá)學(xué)術(shù)的彼岸。

2008至2009年,柯渡洲作為福克斯國際學(xué)者,在耶魯大學(xué)國際和區(qū)域研究中心從事研究工作,側(cè)重東亞地區(qū)和中印關(guān)系。

2009年和2010年間,柯渡洲作為博士生在中國上海學(xué)習(xí)了6個月,他的中文也是在那時變得更精進(jìn)。

圖:柯渡洲(Joe Thomas Karackattu)

在拍攝Those4Years之前,柯渡洲在2016年拍攝了他的第一部中印紀(jì)錄片Guli’s Children(《古力的后代》),講述700年前,從印度卡利卡特(Calicut,位于現(xiàn)在的喀拉拉邦)搬到中國的Malayalee家族(馬拉雅力)的故事。

為了尋訪Malayalee家族的后裔,柯渡洲多次踏上江蘇、廣西、貴州、北京等地,跨越2000多公里,帶著摘錄的資料一一比對,最后終于敲開了其中一戶后裔的家門。

談起為什么要把研究拍成影片,柯渡洲說,如果把研究成果寫成論文,那只有學(xué)生或者學(xué)者會去看,它的受眾面很小,這段歷史就不能為更多人所知。“我想讓更多人知道中國和印度之間曾經(jīng)存在過千絲萬縷的聯(lián)系,不論是定居印度的中國人,還是定居中國的印度人,我想從歷史從文獻(xiàn)中追溯他們曾真實(shí)存在過的證據(jù),而不是干巴巴的文字。”

每次的實(shí)地尋訪都很勞累,他不僅需要隨身攜帶沉重的拍攝器材,還要補(bǔ)全殘缺的研究資料,一路舟車勞頓,也不一定次次都有收獲。

作為一名學(xué)者,拍攝影片、后期剪輯、錄音配音都不是柯渡洲的專攻之處,但為了讓這段歷史被更多人了解,他利用業(yè)余時間抓緊學(xué)習(xí)。“我希望人們能從歷史中獲得一些知識,擁有獨(dú)立思考的人格,而不是跟從所謂的意見領(lǐng)袖人云亦云。”他對志象網(wǎng)說道。

學(xué)者介紹:

柯渡洲(Joe Thomas Karackattu)博士,任教于印度理工學(xué)院馬德拉斯分校,他的研究重點(diǎn)是中國研究。2008年至2009年,他曾任耶魯大學(xué)福克斯研究員。2013年,他被提名為倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS)的首屆百年院士(提名獎)。最近他剛剛被紐約新學(xué)院大學(xué)(New School in New York)評為“中國印度學(xué)者領(lǐng)袖獎學(xué)金(2017-2019)”(CISLI)獲得者。

參考文獻(xiàn):

《歷史上的華工出國》,彭家禮,近代史研究

《海盜與海峽殖民地》,[英]米爾斯,南洋資料譯叢

《海峽殖民地的歷史》,新加坡文獻(xiàn)館,http://sginsight.com/xjp/index.php?id=155

《18—19世紀(jì)英國移種中國茶與發(fā)展印度茶之問題探析》,吳羚靖,學(xué)術(shù)研究

History of Indian and Chinese Coolies and their Descendants,Lee, Si-eun,Korean Minjok Leadership Academy International Program

作者:陳燕妮

編輯:李曉萌

本文原創(chuàng)首發(fā)于志象網(wǎng)微信公眾號(ID:passagegroup)。

志象網(wǎng),見證中國科技企業(yè)全球化之路。

- 標(biāo)簽:

- 編輯:李娜

- 相關(guān)文章